藤井 盛

イスラム国をめぐる争いが、なお世界で鎮まる様子がないが、聖師から「これから、本当の火の雨が降る。第三次世界大戦がある」と聞かれた方々がいる。

この聖師の話をもとに、今年八月二三日、愛善苑春日井分苑で「大峠と信仰」と題して講話を持たしていただいた。その内容に加筆しまとめてみた。大きな題目である。

○本当の火の雨

愛善苑の村山浩樹さんが、「神の国」二○一五年八月号で、聖師が信者に語られた内容を「吉岡御啓示録」として紹介している。

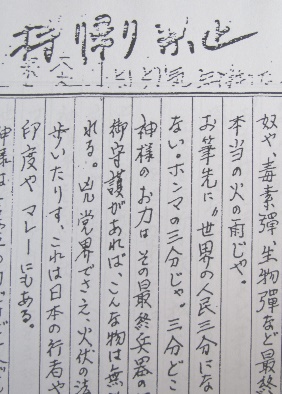

その原本らしい手書きのコピーがある。「持帰り禁止」と記され、聖師が昭和二十年十二月、吉岡温泉滞在中に教示されたとある。

また、昭和四十七年大阪本苑宣伝使会発行の「劍」にも同様の記載があり、「拝聴 昭和二十年十二月 徳島県の某信者―本人の希望にて名を秘すー」とある。

その内容は強烈である。

「大三災はこれからじゃ」、「原子爆弾など神様の眼から見たら線香花火に等しい。だが、悪魔は今の原爆の何千倍もある奴や」、「毒素弾、生物弾など最終兵器を作るので大三災はこれからだぜ、本当の火の雨じゃ」、「お筆先に『世界の人民三分になるぞよ』とあるのは三割の事ではない。ホンマの三分じゃ。三分どころか二分も難しい」

◆朝日新聞織田記者の話

昭和二十年十二月、聖師が吉岡温泉滞在中に、朝日新聞織田記者が取材したのが「吉岡発言」であるが、この時、織田記者も聖師から、

「本当の火の雨はこれから降るんやー」

と聞いている。(※1)

※1〈聖師・吉岡発言〉秘話 碑にからむ明暗のドラマ 岡崎弘明 「おほもと」昭和五十年十一月号

◆大国美都雄氏の話

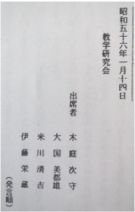

また、これを裏付けるかのようなことを、大国美都雄氏が、昭和五十六年の教学研究会(※2)で言われている。

「『吉岡発言』は聖師の最後の発言で、とても大事ですよ。あれは、聖師様の最後の発言ですわ」

「聖師は『戦争はいかん。将来は爆弾を落とさないようにしたいと思うが、一発くらいは落ちるかもしれんぞ』としみじみと言われた。それが、今でも私の頭に残っています。現在は、科学が発達しているので、災害はもっと大きいと思う」

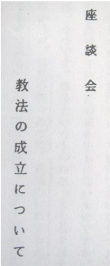

※2 昭和五六年一月十四日 教学研究会 座談会「教法の成立について」

〇第三次世界大戦

聖師はまた、「第三次世界大戦」というご発言もされている。昭和十九年六月である。昭和二十年十二月の吉岡でのご発言以前のことである。

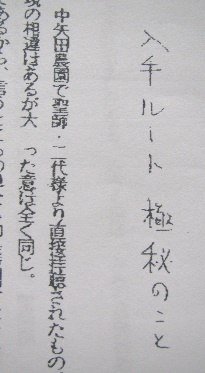

ワープロ打ちのご発言には「入手ルート極秘のこと」と記されている。同じ内容のものが、これもまた、大阪本苑宣伝使会発行の「劍」にある。ただし、これらは、聞かれた方のお名前が「小松分苑 瀬領貞道」とか「在小松市 瀬良貞道」とか、多少異なっている。

「この次の第三次世界大戦の緒戦には、小松は家一軒残らんぞ、よほどしっかりした信仰を持っておらんとあかんぞ」

なお、みいづ舎発行の「仏説法滅尽経と弥勒下生」にも、この内容が記載されている。

◆瑞能神歌

また、この時聖師は、「瑞能神歌」(※3)に関して、「第三段目」という次の新たな戦争を連想させるようなことも、併せて言われている。

「今度の戦争が初段で、今からが二段になる。人さえ殺したら戦争と思っているがそうではない。思想戦、経済戦などあらゆる戦争なんだ。今から二段目に入るんだ」、「やがて今度くるのが三段目や。いよいよ開く時じゃ。その覚悟は十分にしておけよ」

※3 王仁文庫第三篇 大正六年十二月一日作「大本神歌」…日露戦争が二番叟…初段と…天の鳥船天を蔽ひ…二段目幕が開く…三段いよいよ開く時…厳の身魂を元帥に、瑞の身魂を指揮官に…

しかしながら、もとより聖師は「吉岡発言」で、近づきつつある軍備撤廃を述べられているのである。

「いま日本は軍備はすっかりなくなったが、これは世界平和の先駆者として尊い使命が含まれてゐる。本当の世界平和は全世界の軍備が撤廃したときにはじめて実現され、いまその時代が近づきつゝある」

その一方で、このように、本当の火の雨が降るとか、第三次世界大戦があるなど、再び大規模な戦争が起こるかのようなことをおっしゃっているのである。

軍備撤廃と大規模戦争の勃発とは、全く相反することであるが、いずれも聖師のご発言である。一体、これをどう理解すればいいのだろうか。

〇教典から考える

聖師のご発言を、教典から考えてみる。

◆霊界物語と大本神諭

聖師が「吉岡御啓示録」で言われた「人民三分になる」と同じ言葉が、大本神諭「火の巻」大正六年旧九月五日にある。

…戦争と天災とが初まりたら、人民が三分に減ると、初発の筆先に書いてあるなれど、茲に成ると世界に残る人民が、二分位より無いぞよ。…

「人民が二分になる」というところまで、聖師のご発言と大本神諭は符合している。

ところで、聖師が著された霊界物語と大本神諭との関係は微妙である。物語第十二巻には、「筆先の解釈は我々にはできない」、「物語でなければ神界のご経綸はわからない」と示してある。

(第十二巻「序文」)

筆先は、到底現代人の智識や学力で之を解釈する事は出来ぬ。

霊界物語は歴史でもあり、教訓でもあり、教祖の筆先の解説書であり、確言書であり、大神劇の脚本であります。この物語に依らなければ、教祖の筆先の断片的(台詞書)のみにては、到底神界の御経綸と御意志は判るものでは無い。

◆人民三分

特に、「人民三分になる」については、その解釈が、直接物語にあり、「神諭の文字そのままを解釈することは、天下に害毒を流す」とまで徹底している。

が、しかし、聖師は「人民三分になる」と言われている。

(第四二巻第一章「北光照闇」)

例へ神諭に天地が覆へると示してあつても、泥海になるとあつても、人間が三分になると示されてあつても、眩舞が来るとあつても、決して之を文字其儘に解すべきものでない。凡て内義的、神界的、心霊的に解すべきものである。

さうで無くては、却て天下に大なる害毒を流布し、神慮を悩ませ奉る事になるものである事を承知せなくてならぬと思ふ。

ちなみに、この「人民三分になる」の箇所は物語独自であるが、「北光照闇」に該当する部分が、スエデンボルグの「天界と地獄」(鈴木大拙訳)にある。

〔これは明治四十三年発行のもの。なお、岩波書店発行で鈴木大拙全集がある〕

○国祖のご忍耐と天祖の御救い

◆国祖のご忍耐

また、物語第四巻には、もしも国祖の神様が憤りを発せられれば世が「泥海」になるところを、国祖が忍耐されて、世を立て替えられるとのお示しがある。

もし、「人民三分」となれば、国祖のご意志にも逆らうこととなってしまうのではないだろうか。

(第四巻第十八章「隠忍自重」)

艮の金神が、太古の元の姿に還りて活らき出したら、世界は如何様にでも致すなれど、元の姿のままに現はれたら、一旦この世を泥海に致さねばならぬから、神は成るだけ静まりて、世の立替を致そうと思ふて

万々一国祖の神にして憤りを発し、太初の神姿に復帰したまひし時は、折角ここまで物質的に完成したるこの世界を破壊し終らざれば成らぬものなれば、大神はあくまでも最初の規則を遵守して忍耐に忍耐を重ねたまひしなり。

◆天祖の御救い

さらにそもそも、天祖、天のみろくの大神が出口王仁三郎聖師としてこの世にお降りになったのは、国祖の神様を輔けて、みろくの世を来たさんがためである。そういうご神約である。

私のおおまかな印象で言えば、この世が「人民三分」とか「泥海」となるのを防ぐため、みろくの大神が天からお降りなったと思うのだが、大神のご活動について、霊界物語などには次のように示されている。

(太古の神の因縁 大正七年一月五日)

撞の大神は地上に降臨せられ霊力体即ち御三體の大神と現はれて、現代の混乱世界を修理固成せんと、國祖國常立之尊の補佐神と成り玉ひ、教主の肉體を借りて現はれ、國祖の大業に臣事給ふに至れり。

(第四十八巻第一二章「西王母」)

故にミロクの大神を月の大神と申上ぐるのである。ミロクと云ふ意味は至仁至愛の意である。さうして其仁愛と信真によつて、宇宙の改造に直接当らせ給ふ故に、弥勒と漢字に書いて弥々革むる力とあるのを見ても、此神の御神業の如何なるかを知る事を得らるるのである。

それ故に人は何うしても体を重んじ、霊を軽んじ物質的慾念に駆られ易く地獄に落ち易きものである。かかる現界の不備欠点を補はむが為に大神は自ら地に降り其神格に依つて精霊を充し、予言者に向つて地上の蒼生に天界の福音を宣伝し給ふに至つたのである。

○黄金世界の建設

つまり、みろくの大神は、混乱した世を「修理固成」されるのだが、「改造」とか「革める」、「不備欠点を補う」という言葉は、積極かつ具体的である。

そしてさらに、世を「黄金世界」へと戻す、あるいは建設するというビジョンが入蒙記に示してある。

(入蒙記第二章「神示の経綸」)

「最初の黄金世界に復帰せしむる御神業」、「最初の御理想たる黄金世界を地上に完全に建設」

「黄金時代」とはどういう時代かというと、

(第四九巻第一章「地上天国」)

太古の黄金時代の人間は何事も、皆内的にして、自然界の諸事物は其結果に依つて現はれし事を悟つてゐた。夫れ故直様に大神の内流を受け、能く宇宙の真相を弁へ、一切を神に帰し、神のまにまに生涯を楽み送つたのである。

「内的」ゆえに大神の内流を受け、

太古に於ける現世界の住民は何れも、清浄無垢にして、智慧証覚にすぐれ、愛の善と信の真をよく体得し、直接天人と交はり、霊界も現界も合せ鏡の如く、実に明かな荘厳な世界

(入蒙記第二章「神示の経綸」)

大神のご神格である「愛の善と信の真」を体得し、天人とも直接交わっていたというのである。

◆泥海世界

その「黄金時代」がだんだん「外的」となり、ついに「泥海世界」になってしまったのである。

然るに今日は最早白銀、赤銅、黒鉄時代を通過して、世は益々外的となり、今や善もなく真もなき暗黒無明の泥海世界となり、神に背くこと最遠く、何れも人の内分は外部に向ひ、神に反いて、地獄に臨んでゐる。 (第四十九巻第一章「地上天国」)

その様子は、

地上一切の民は仁慈無限の大神の恩恵を忘却し、自己愛的行動を敢てなし、互に覇を争ひ、権利を獲得せむとし、排他と猜疑と、呪咀と悪口のみを之れ事とし (入蒙記第二章「神示の経綸」)

足許の暗黒なる地獄は直に目に付くが、空に輝く光明は之を背に負ふてゐるから、到底神の教を信ずることは出来ない (第四十九巻第一章「地上天国」)

光明の源たる大神の恩恵を忘れ、自愛的行動をなし、信仰心を失って暗黒となった世界、これが、今の世の中である。

そこに、厳瑞二霊と顕現された大神が、救いの道を宣べ伝えられたということ、それが大本である。

茲に天地の造主なる皇大神は、厳の御霊、瑞の御霊と顕現し玉ひ、地下のみに眼を注ぎ、少しも頭上の光明を悟り得ざりし、人間の眼を転じて、神の光明に向はしめむとして、予言者を通じ、救ひの道を宣べ伝へたまうたのである。

○物語にある「大峠」

聖師は、「第三次世界大戦」と言われた昭和十九年六月、併せて、物語第六四巻(下)にあるテルブソンの言葉について述べておられる。

「わしがいうておるのだぞ」

「わしは愛をもって平和な世界をつくるために生れたのではない。剣をもって裁きに来たんだぞ」

「神は愛なり力なり、ということは神の力は権威なりと書いてある。一ぺん口にだしたことは、実行実践することだ」

昭和十九年になって、なぜ、聖師は、物語にあるテルブソンの言葉を、あらためて強調されているのだろうか。

ところで、テルブソンが出てくる第六四巻は、上・下巻でメシアの再臨が示されているところであるが、上巻には、「火の雨」とか「人民三分」などを連想される「大峠」という言葉が出てくる。

(第六四巻(上)第四章「訪問客」)

「仁慈の神代は既に已に近づきつつあるやうに思ひます。併しそれ迄には如何しても一つの大峠が世界に出現するだらうと思ひます」

「なる程、吾々も貴師と同意見です、天の神様がいよいよ地上に現はれて善悪正邪を立別け立直し玉ふは聖言の示したまふ所です。一日も早く身魂を研いて神心になり世の終りの準備にかからねば成りませぬ」

ここには、神代となる前には「大峠」があると示してある。ただし、身魂を研いておれば、「大峠」が越せるようである。

なお、三五神諭にも「大峠」という言葉が出てくる。

(第六十巻第二十章「三五神諭その一」)

明治二五年旧正月…日

世界の大峠を越すのは、神の申すやうに、素直に致して、どんな苦労も致す人民でないと、世界の物事は成就いたさんぞよ。

○テルブソンの刃(やいば)

さて、テルブソンの言葉である。

(第六四巻(下)第一章「復活祭」)

主は「我が来るは平和を出さむ為では無い。刃を出さむ為に来れり」と仰せられてゐる…

…信仰の為ならば、地位も、財産も、親兄弟も、知己も、朋友も一切捨てる覚悟が無くては駄目です。信仰を味はつて家庭を円満にしようとか、人格を向上させやうとか云ふやうな功利心や自己愛の精神では堂して宇宙大に開放された、真の生ける信仰を得る事が出来ませうか…

…かうした悲痛な絶望的な決心が無くては、此の洪大無辺にして、有難い尊い大宇宙の真理、真の神様に触れる事が出来ませうか。

…一切の囚はれより、一切の慾望より、一切の執着より、真に離れ去つた時、…その時こそは真に絶対の自由と平安と、幸福は立どころに与へられ

「平和ではなく刃を出す」とは、武器たる刃で平和を破壊するという意味にはとれない。

「刃」とは、信仰に対してその徹底を求めることであり、「平和」とは、不徹底な信仰の状態を言われているのではないかと私は考える。

真の神様に触れる真の信仰を得るためには、一切の欲望や執着を離れた刃のように徹底した信仰が必要だということで、そうした信仰によってこそ「大峠」が越えられるということなのだと思う。

ちなみに、テルブソンの言葉と同じものが聖書にある。聖書では、物語にもある「家庭の円満」が平和のたとえになっている。

(マタイによる福音書(10の34-39))

平和ではなく剣を

わたしが来たのは地上に平和をもたらすためだ、と思ってはならない。平和ではなく、剣をもたらすために来たのだ。わたしは敵対させるために来たからである。

人をその父に、

娘を母に、

嫁をしゅうとめに。

こうして、自分の家族の者が敵となる。

わたしよりも父や母を愛する者は、わたしにふさわしくない。‥‥ 自分の命を得ようとする者は、それを失い、わたしのために命を失う者は、かえってそれを得るのである。

○安逸な生涯とは浅薄

ところで、我々にとって、信仰により家庭円満や人格向上を願うのは普通のことである。特に幸せの基となる家庭円満、家族の健康を、我々は一生懸命神様に祈願している。

しかし、これが功利心であり、自己愛だと厳しく指摘されているわけであるが、第五六巻にも同様なお示しがある。

(第五十六巻 総説)

人生の目的は決して現界の幸福と歓楽を味はふのみでない。凡ての人間は幸福及び歓楽のみに執着して苦悩と災厄を免れむとのみ焦慮し、自愛的方面に熱中して居るやうだ。併し神様が人間を世界に創造し玉ふた使命は、決して人間が現界に於ける生涯の安逸を計らしむるが如き浅薄なものではない、人間は神様の目的経綸をよくよく考察して、何処までも善徳を積み信真の光を顕はし神の生宮、天地経綸の御使となつて三界の為に大々的活動せなくては成らないものである。

「生涯での安逸は浅薄」とは痛烈である。天地経綸の御使いとして活動する人生の目的を果たせとある。私の好きな聖師のお歌を思い出す。

神業をなすのが原の玉草は踏まれ蹂られ乍ら花咲く

(入蒙記第五章「心の奥」)

○自愛の払拭

こうして辿っていくと、真の信仰とは、本来の人生の目的である「人は天地経綸の主体として生きる」ということにつながってくる。これは、大本の教えの根幹である「大本教旨」に説かれているところである。

大本教旨は、「万物普遍の霊たる神」と「天地経綸の主体たる人」とその「神と人との合一」という組み立てであるが、これまで辿ってきたなかで私が感じるキーワードがある。「自愛」と「神人合一」である。

二つの言葉は、「神人合一を妨げるのが自愛」という関係である。それぞれを追ってみたい。

まず、「自愛」についてだが、第五六巻に自愛に関する求道居士と高姫の問答がある。

(第五十六巻第八章「愛米」以下同じ)

求道「人間は只神様の御道具になれば可いのだ。世間愛や自愛の心を払拭し、何事も惟神のまにまに活動するのが、人間と生れた所以だ」

人が神様の御道具となるためには、自愛を払拭すべしとあるが、では、自愛とは何か。その説明はいささか難解である。

人間が世に在る時は自愛に就ては毫も顧慮する所がない。只其外分に現はれた矜高の情、所謂自愛なる者が、何人と雖も、之を外面から明瞭と伺ひ得らるるが故に、只之を以て、自愛の念としてゐるものだ。そして又自愛の念が右の如く判然と表に現はれる事がなければ、世間の人間は之を生命の火と信じ、此念に駆られて種々の職業を求め、又諸多の用を成就するものと信じてゐる者だ。

併し乍ら人間が若し其中に於て、名誉と光栄とを求める事が出来なければ、忽ち心が萎靡し了るものと思つてゐる。故にかかる自愛心の深い人間は他人に仍つて、又は他人の心の中にて尊重せられ、賞讃される事がなければ、誰人か能く値あり用ある行為をなし、自ら衆に秀れむとするものがあらうか。そして人間をして斯の如く働かしむるのは其光栄と尊貴とを熱望する心、所謂自愛に仍るものではないかと云つてゐる者許りだ。

前段の文章はなかなか難しいが、他人から尊重、賞賛されることを熱望することを、自愛と言っていいのだろう。また、

私の愛我と言ふのは自分のみよからむ事を希求する意思を指すのである。愛我心の強い人間は、他人のよくなる事を願ふのは只自分に利益をもたらす時にのみ限つてゐる。

自分の名誉、尊貴、光栄の為に非ざれば、他に向つて決して仁恵を施す事をせない。

「自己と他者があって、他者は自己にとって益ある場合のみ意味があると考えるのが自愛」などと勝手に言ってみるが、神諭の「われよし」とは、これを言うのであろうか。

そういう地獄の愛である自愛ではなく、神を愛する天国の愛を持てと説いてある。

第一神の教を奉ずる者は申すに及ばず、人間と生れた以上はどうしても愛我の心を放擲しなくては天下救済の神業は勤まりますまい。

自愛と世間愛とは所謂地獄の愛であつて、高天原の愛は天国の愛である。天国に於ては用の為に用を愛し、善の為に善を愛して聖団の為、国家の為、同胞の為に其身を空しうして、実践躬行するものです。之を称して神を愛し、隣人を愛すると云ふのである。

しかし、人によく思われたいとか、自分がよくなりたいとか、よく思うことである。

○神人合一の方法

もう一つのキーワード「神人合一」について、聖師がわかりやすく説いた本がある。 昭和九年発行の「皇道大本の信仰」である。大本以外で出版されていたものを村山浩樹さんが見つけ出し、現在、みいづ舎で復刻している。

この中で「神人合一」について、

人は神の子、神の生宮であるから、「神人合一」するのがむしろ当然であり、また「神人合一」の境地にならねばならない約束の下に生れて来ているのです。

「神人合一」というのは、世間で普通いうところの無念無想の境とか、あるいは無我の境とかいうのではないのです。「神と人と和合し合体すること」であって、完全に人が神の子として神の生宮として不離の境に到ることであります。

人は神の宮であるから、神人合一するのが当然だと聖師は言われている。また、その合一の方法について、

「神人合一」の境に到るのには、常に神格を享受して霊魂の向上発達を努めるにあります。神格を享受するには神への絶対信仰が最も必要であることは無論であり、その享受の様式を内流というのです。

神様への絶対信仰が「神人合一」には必要だということである。また、内流について、

内流とは、その人の霊魂が神の霊性と一致または相似の状態となった場合、神格が恰も水の低きに流れる如く流入して来るのをいうのであって、電波の波長が一致した場合に時空を超越して通じ合うのと同様です。

直接内流と間接内流があるということで、

内流には、直ちに真神より来る場合(直接内流)と、天使天人や真人または神書等を介して来る場合(間接内流)とがあるが、間接内流が普通です。何れにせよ、神格がその人の霊魂に充たされると「神人合一」の境地となるのです。

ご神書の拝読で内流があるということで、我々にとって、内流、また、神人合一は身近となってくる。

また、天人からの内流となると、先にあった「黄金時代」とか、今回のご神業である「黄金時代の建設」に結びついてくる。

なお、「黄金時代」については、第四九巻「跋文」に詳しく示してある。全部ではないが、ここもスエデンボルグの「天界と地獄」に該当する部分がある。

(第四九巻「跋文」)

天的人間であつた太古の人民は相応の理に基いて思索する事尚天人の如くであつた。之故に古の人は天人と相語るを得たり、又屡主神をも相見るを得て、其教を直接に受けたものも沢山にある。三五教の宣伝使なぞは主の神の直接の教を受けてその心魂を研き、之を天下に宣伝したる次第は此霊界物語を見るも明白である。

我々も黄金時代の宣伝使のように、主の神から直接、教えを受けることができるようになって、宣教に励みたいものである。

○吉岡御啓示録に示された救い

以上、長々と連想ゲームのようなことをやってきたが、もとより無限絶対である神様に対して、我々がいかにアプローチができるか、それが大切だと私は思っている。

最後に、話を「吉岡御啓示録」に戻す。

実は、御啓示録には、火の雨に対する対処法も示してある。聖師様が語っておられるのは極めてシンプルで、「神様のご守護で救われる。神様を信じて、信仰に励め」と結んでおられる。

その信仰のあり方は、自愛を去り、神人合一をめざすものであると、私は思う。

「神様のお力はその最終兵器の何万倍、否、無限である故、神様のご守護があれば、こんな物は無効じゃ…。何処に居ても救われる」

「神様第一、利他主義こそ天国形成の基本じゃ」、「神様の御恩を謝し朝夕拝をすることが最高の善行じゃ」、「神様の実在を知る人間ばかりの世が即ちミロクの世じゃ」、「毎日、『大本神諭』と『霊界物語』を拝読して神様のお心を知るのが天国へ行く近道じゃ」

「どんなことがあっても大本を離れなよ、石に囓り付いても神様の元から去らんようになあー。大本の親舟に乗った安心さ。来たるべき世に逢う時の準備こそ信仰力に勝るものなし。信仰は理論ではない。神を信ずることである」

(27・12・17記)

〔『神の国』平成28年2月号掲載〕

《地恩郷所蔵の出口聖師のお作品の一部(部分)

コメント